В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Москва и москвичи в эпоху Александра I». Царицынские музейщики не случайно взялись за эту тему — именно в первые десятилетия XIX века недостроенная императорская резиденция становится одним из любимейших мест москвичей самых разных сословий — загородные прогулки, пикники, празднества под открытым небом, иллюминации и прочие летние забавы оживляли аллеи старинного парка.

Александровская эпоха длилась не так уж долго: короновали нового императора в 1801 году, скончался он в 1825-м. Что такое двадцать пять лет для многовековой истории такого города, как Москва? Но эти четверть века стали для Первопрестольной поистине судьбоносными. Допожарная Москва, хоть и оставалась сердцем страны, местом, где помазанник Божий обретал статус монарха, была совершенно лишена столичного лоска. Большая часть улиц оставалась немощеной — летом на них зеленела трава, весной и осенью не просыхали лужи, зимой — змеились глубокие санные колеи. Уличное освещение практически отсутствовало. Как и водопровод: не было даже водоразборных колонок, и водовозы отправлялись за промыслом на окраину — к Пресне, где били многочисленные ключи. На центральных площадях устраивались конские бега и медвежьи бои. Улица могла оборваться огородом, завернув за угол роскошной усадьбы можно было натолкнуться на скопище убогих домишек.

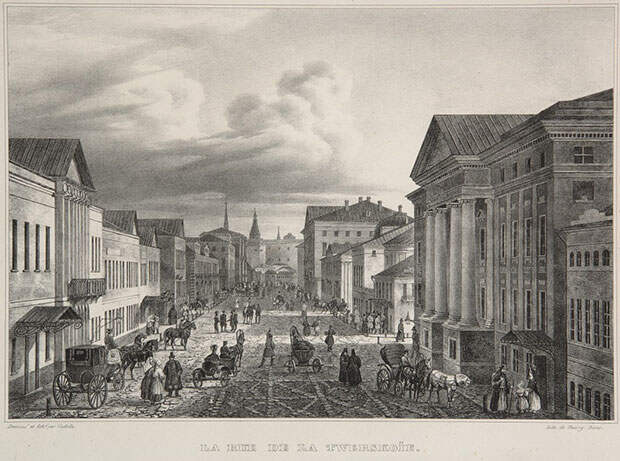

А. Кадоль. Москва. Улица Тверская. Около 1825 года. Из собрания Государственного музея А. С. Пушкина

Первый зал выставки отдан «московским бессмертным», как не без иронии называли вельмож, по завершении трудов на благо отечества, переселявшихся из Петербурга в Первопрестольную.

Граф Алексей Орлов-Чесменский, один из ближайших сподвижников Екатерины Великой, канцлер Российской империи Иван Андреевич Остерман, князь Иван Сергеевич Барятинский, выдающийся дипломат своего времени, русский посланник в Париже, генерал-аншеф Юрий Долгоруков, участник сражений при Чесме и Гросс-Егерсдорфе. За каждым именем — страница русской истории, да, пожалуй, не одна. Раздольная и хлебосольная, Москва жила, никуда не торопясь. Тот патриархальный, уютный город сохранился на полотнах замечательного художника Федора Алексеева и его современников. Идиллию разрушила «гроза двенадцатого года».18 июля император подписал обращение «Первопрестольной столице нашей Москве» с призывом всем миром сопротивляться врагу. В тот же день был выпущен манифест, предписывавший дворянам формировать ополчение из своих крепостных, самим вступать в него и выбирать командующего над собой. Через неделю сам Александр уже был в Москве. В Слободском дворце, основной московской резиденции императора до пожара 1812 года, состоялась встреча государя с представителями московского дворянства и купечества. Первое обязалось выставить 80 тысяч ополченцев, второе пожертвовало на нужды обороны 1,5 миллиона рублей.

Александр I до последнего надеялся, что старую столицу удастся отстоять. Но 13 сентября на достопамятном совете в Филях — знаменитое полотно Александра Кившенко на время выставки покинуло Третьяковку — Кутузов принимает решение оставить город, а на следующий день французы входят в Москву. «С холма, откуда Москва развернулась перед нашим изумлённым взором, — записал в дневнике 21 сентября Л.-Ф. Фантен дез Одар, капитан 2-го полка пеших гренадеров императорской гвардии, — эта столица как будто отправила нас в фантастические детские видения об арабах, вышедшие из «Тысячи и одной ночи». Мы были внезапно перенесены в Азию, так как [то, что мы видели] уже не было нашей архитектурой... В отличие от устремлённости к облакам колоколен наших городов Европы здесь тысячи «минаретов» были закруглены, одни зелёные, другие ярких цветов, блестевшие под лучами солнца, похожие на множество светящихся шаров, разбросанных и плывущих по необъятному городу; ослеплённые блеском этой картины наши сердца подскочили от гордости, радости и надежды».

«Самому пожару 1812 года, — рассказывает куратор выставки историк Александр Валькович, — посвящены сотни экспонатов. Уникальны литографии со сценами пребывания армии Наполеона в Москве, исполненные по зарисовкам с натуры двумя немецкими офицерами, участниками русской кампании: баварцем Альбрехтом Адамом и уроженцем Вюртемберга Христианом Фабер дю Фором. И их я бы рекомендовал искать в экспозиции в первую очередь».

Наполеон пробыл в Москве всего 36 дней. Много позже, составляя свои мемуары на острове Св. Елены, он сделал пожар центральным событием русской кампании: «Ужасный спектакль — море огня, океан пламени. Это был самый великий, самый величественный и самый ужасный спектакль, который я видел за свою жизнь». Традиция списывать собственные просчеты и поражения на «этих русских» родилась не сегодня. «В 1812 году, — писал Бонапарт, — если бы русские не приняли решения сжечь Москву, решения неслыханного в истории, и не создали бы условия, чтобы его исполнить, то взятие этого города повлекло бы за собой исполнение миссии в отношении России... «Мир в Москве предопределил бы окончание моей военной экспедиции» — и далее несостоявшийся властелин мира рисовал впечатляющую картину процветания Европы. Мемуары пишутся в расчете на потомков. И они способны расслышать в словах поверженного императора не только желание оправдать своё поражение в России, но растерянность полководца, весь прежний опыт которого оказался совершенно бесполезным.

Заключительная часть экспозиции посвящена Осипу Бове, Афанасию Григорьеву, Доменико Жилярди и другим выдающимся архитекторам, поднявшим город из руин и пепла. В Москве уцелело менее четверти зданий. О мародерстве и бесчинствах «благородных французов» свидетельствовал буквально каждый камень. Уже 20 декабря 1812 года Александр I отправил московскому военному губернатору Федору Васильевичу Ростопчину распоряжение собрать достоверные сведения о числе пострадавших от войны жителей Москвы и губернии и об их нынешнем положении, а также сообщить свои соображения о том, как можно им помочь.

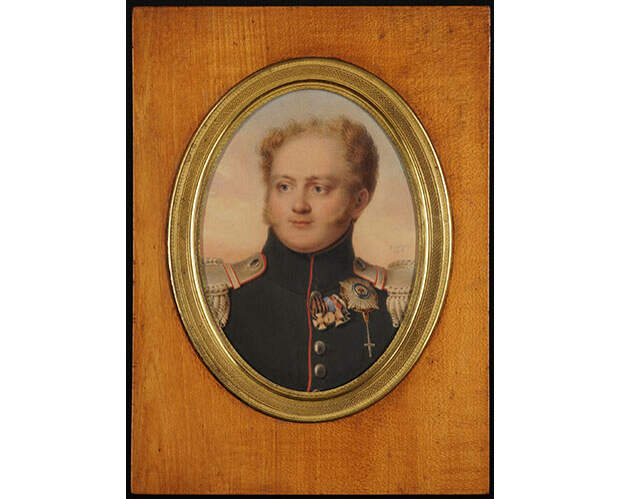

Жан-Анри Беннер. Портрет Александра I. Из собрания музея-заповедника «Царицыно»

К этому времени к своим пенатам вернулись 64 тысячи жителей, возобновили работу почти все присутственные места, началась регулярная работа почты. Москва до пожара и после него — два разных города. Храм Христа Спасителя и Манеж, Большой и Малый театры, новое здание Московского университета, памятник Минину и Пожарскому, разбивка Александровского сада, заключение в трубу реки Неглинки, водоразборные колонки, Садовое кольцо, возникшее на месте старинных укреплений — это список можно длить и длить...

Свежие комментарии